Ученые Института физики полупроводников им. А.В. Ржанова СО РАН в День российской науки провели выездные лекции и приняли гостей в лабораториях. Аудитория мероприятий составила более 250 человек.

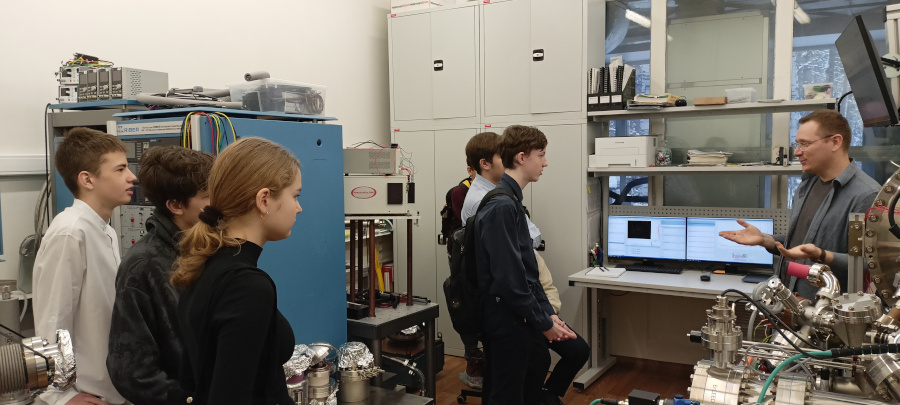

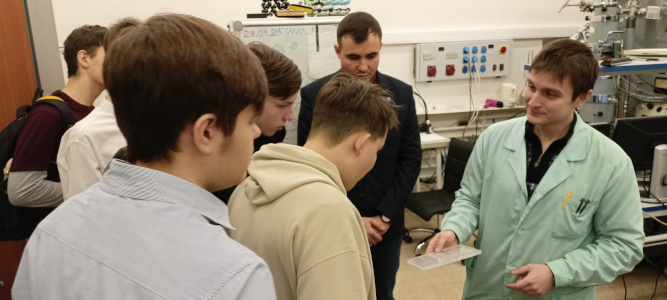

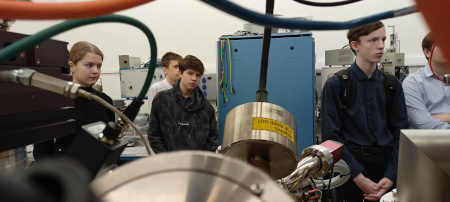

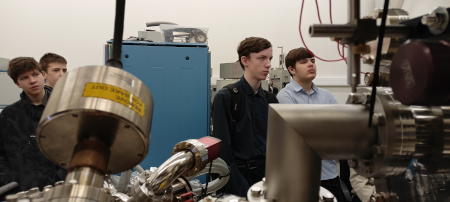

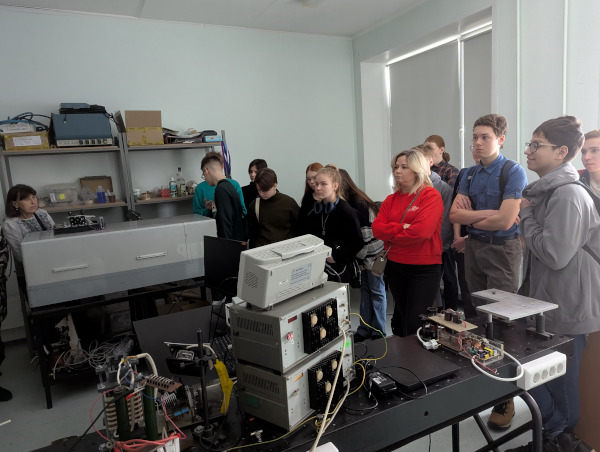

Экскурсии прошли сразу в двух корпусах института: термостатированном и лабораторно-технологическом. «Год от года желающих в День науки прийти в институт все больше, и мы увеличили количество локаций, в которых принимаем экскурсантов. В этот раз школьники побывали в десяти лабораториях», — пояснил председатель Совета научной молодежи ИФП СО РАН к.ф.-м.н. Денис Сергеевич Милахин.

Восьмиклассники из двух лицеев: Биотехнологического №21 (Кольцово) и №13 (Краснообск) узнали о современных трендах в области создания и производства полупроводников, познакомились с тем, как используются полупроводники в быту и космосе, увидели оборудование для роста и исследования новых материалов, узнали о биомедицинских исследованиях, которые ведут ученые института.

|

|

|

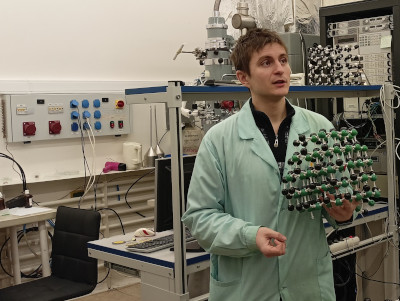

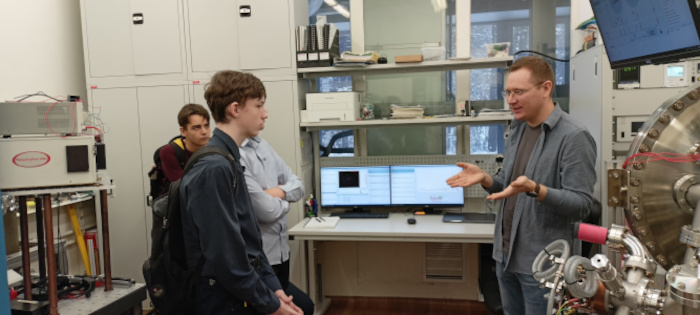

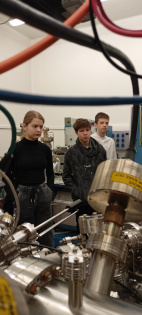

Одна из лучших технологий для синтеза новых полупроводниковых материалов — молекулярно-лучевая эпитаксия (МЛЭ). О ней рассказали зав. лабораторией к.ф.-м.н. Вячеслав Тимофеев, ведущий инженер Дмитрий Придачин, аспиранты Ян Майдэбура и Илья Скворцов. Школьникам удалось увидеть не только обычную, наземную установку МЛЭ, но и «космическую», — разработанную ИФП СО РАН для синтеза полупроводников в космосе.

|

|

|

|

А старший научный сотрудник к.ф.-м.н. Тимофей Перевалов провел демонстрационные опыты с жидким азотом, пояснив, что жидкий азот необходим при росте полупроводниковых структур в вакуумной камере.

«В полупроводниковом производстве принципиальное значение имеет исследование поверхности. Ее нельзя сделать абсолютно гладкой на атомарном уровне, по всей площади: как бы не "разрезали" кристаллический слиток и не полировали полученную поверхность, на ней всегда будут атомные ступени, так как "разрезать" кристалл точно поперёк атомных связей пока что невозможно», ― подчеркнул научный сотрудник к.ф.-м.н. Алексей Петров. Ученый показал сверхвысоковакуумный отражательный электронный микроскоп, позволяющий не только исследовать подобные ступени, но и управлять ими, создавая отдельные атомно-гладкие участки на кристаллической поверхности.

|

|

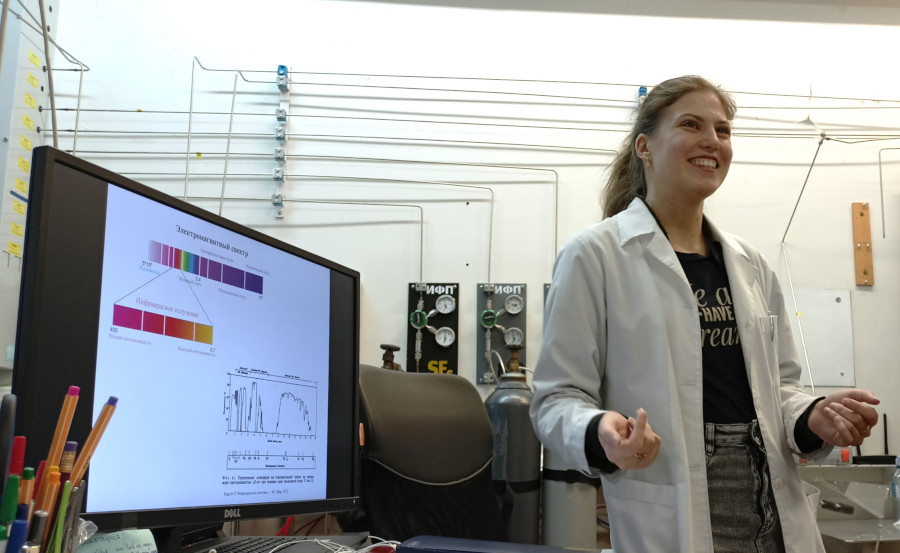

Научный сотрудник к.ф.-м.н. Владимир Голяшов рассказал о способе исследования поверхности с помощью метода фотоэлектронной спектроскопии: «Так, измеряя энергию электронов, “выбиваемых” с поверхности рентгеновским излучением, можно получить информацию об атомном, химическом составе поверхности».

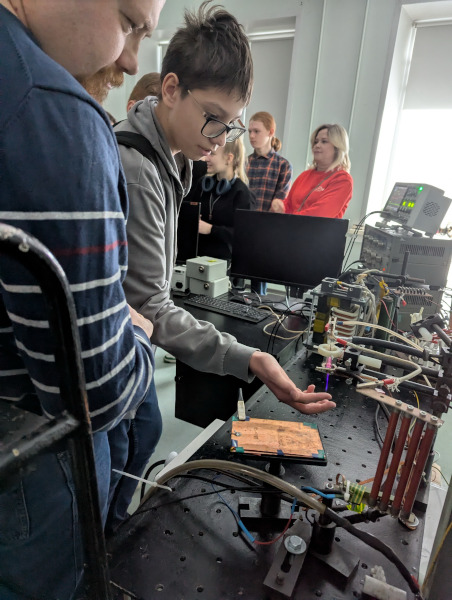

Еще одна диагностическая установка, которую увидели школьники: комплекс оборудования для ближнепольной микроскопии и спектроскопии фирмы HORIBA — позволяет исследовать не только полупроводниковые объекты сверхмалых размеров, но и биологические. С таким неразрушающим методом диагностики познакомил ребят научный сотрудник к.ф.-м.н. Илья Милёхин, отметив, что активно действующая установка в России, за Уралом на данный момент одна — в ИФП СО РАН.

Аспирантка института Ирина Краснова объяснила, как устроена фоточувствительная матрица тепловизора, показав основные технологические операции, необходимые для создания прибора.

Лабораторные образцы гибких электронных устройств продемонстрировал научный сотрудник к.ф.-м.н. Артем Иванов, перечислив перспективы их применения: компьютерная память, неинвазивное измерение сахара, контроль дыхания, например, во время медицинских операций. О природоподобных наноустройствах ― сенсорах, «костюме человека-паука», в котором можно перемещаться по вертикальным стенам, как это делает геккон, умных материалах рассказал младший научный сотрудник Александр Комонов.

От сотрудников лаборатории мощных газовых лазеров Глеба Шевченко, Павла Гугина и Елены Милахиной экскурсанты узнали принципы работы лазера и как может использоваться для лечения рака холодная плазма, создаваемая газовым разрядом.

|

|

«Меня больше всего впечатлило, что люди в этом институте способны работать с объектами очень маленьких размеров. Нам говорили, что объекты могут быть в тысячу раз меньше человеческого волоса! И даже еще меньше! Ученые научились все это выявлять так, чтобы можно было увидеть [объект] на экране компьютера уже невооруженным глазом», — поделилась Маргарита, ученица 8-го медицинского класса Биотехнологического лицея Кольцово.

А ее одноклассница Виктория отметила: «Мне запомнилось, что здесь [в ИФП СО РАН] ученые проводят эксперименты, используя вакуум, также им требуется жидкий азот, и много исследований связано с металлами».

Всего на экскурсиях побывало 103 человека — 92 школьника и 11 взрослых.

В термостатированном корпусе сопровождали группы экскурсантов члены Совета молодых ученых ИФП СО РАН: Константин Захожев, Илья Гензе, Максим Суханов, Денис Дураков, Денис Милахин. Организацией экскурсии в лабораторно-технологическом корпусе и сопровождением экскурсантов занимались к.ф.-м.н. Алексей Гайдук и Елена Милахина.

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

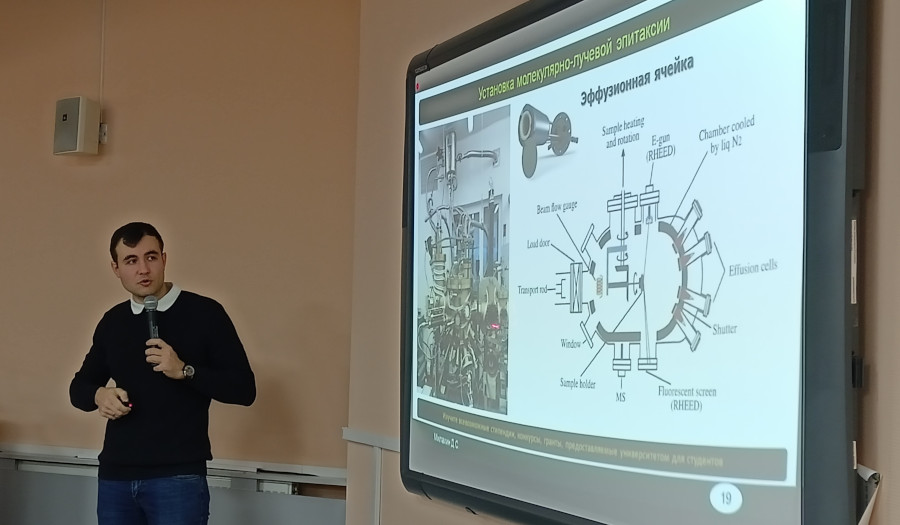

Другой формат взаимодействия со школьниками – лекции и демонстрации вне стен института. Заведующий молодежной лабораторией ИФП СО РАН Денис Милахин прочитал лекцию «Нанотехнологии — взгляд изнутри» в Выставочном центре Сибирского отделения РАН. Ее пришли послушать 122 школьника из гимназии №5, православной гимназии во имя Преподобного Сергия Радонежского (Советский район), школы №119, Толмачевской школы №61, Краснояровской школы №30 (Новосибирский район).

В лекции Денис уделил внимание и основополагающим физическим понятиям, атомной теории строения вещества, принципам строения твердых тел, пояснил зачем нужна физика полупроводников, поделился советами, которые могут быть полезны школьникам во время учебы и рассказал о собственных исследованиях: «В лаборатории, которой я руковожу, мы создаём А3 нитриды — соединения элементов третьей группы таблицы Менделеева (алюминия, галлия) и азота. Выращиваются они в установке молекулярно-лучевой эпитаксии. Эпитаксия — простыми словами — рост кристаллов на других кристаллах. Мы берём подложку — полупроводниковую, кристаллическую пластину и помещаем её в установку, которая способна атом за атомом, упорядоченно растить кристалл. И он будет обладать полупроводниковыми свойствами, которые нам нужны для конечного прибора, для наших задач.

Для роста A3-нитридов, нужен азот, поэтому в ростовую камеру установки подведён аммиак, он разлагается на поверхности подложки и выделяет азот, на поверхности пластины металл с азотом объединяется, создавая полупроводник. Нитриды применяются в светоизлучающих приборах, в ультрафиолетовых фотодетекторах, в СВЧ и силовых транзисторах. Мы растим нитриды на подложках из сапфира, кремния, карбида кремния».

А в школе № 121 «Академическая» мероприятие для учащихся 8-10 классов провели научные сотрудники института Артём Настовьяк и Иван Мжельский.

|

|

«Ребятам представилась возможность не только узнать о свойствах тепловизора и его использовании в жизни и быту, но стать участниками экспериментов», — сказано на странице школы в социальной сети вконтакте.

Пресс-служба ИФП СО РАН

Фото Надежды Дмитриевой, Владимира Трифутина, со страницы школы №121