К 80-летию победы в Великой Отечественной войне

На расширенном заседании президиума СО РАН, посвященном 80-летию Победы в Великой Отечественной войне, ведущие сибирские ученые рассказали о «поколении победителей» — основателях Сибирского отделения, исследователях, которые внесли вклад в Победу.

О фронтовом пути основателя и первого директора Института физики полупроводников академика Анатолия Васильевича Ржанова участники заседания узнали из доклада директора ИФП СО РАН академика РАН Александра Васильевича Латышева.

Ученый подчеркнул, что в этом году отмечается 105 лет со дня рождения А.В. Ржанова, а в 1941 году он был совсем молодым человеком — студентом четвертого курса Ленинградского политехнического института им. М.И. Калинина. С первых дней войны Анатолий Ржанов стремился попасть на фронт, несмотря на белый билет по состоянию здоровья.

«Новосибирский Академгородок и академические институты создавались поколением победителей. И яркой личностью среди представителей этого поколения был Анатолий Васильевич Ржанов — человек с фронтовой закалкой, доброволец Красной армии, лейтенант, разведчик. Детство Анатолия Васильевича пришлось на трудные для нашей страны 1920—1930-е годы. Он родился в семье кадрового военного, подполковника (в 1920 г.) Василия Ржанова. Вместе с семьей А.В. Ржанов много переезжал, но школу окончил в Ленинграде и поступил в знаменитый Ленинградский политех в 1937 году.

Во время учёбы в институте, несмотря на уже имеющийся белый билет по состоянию здоровья (отслоение сетчатки глаза), Анатолий Васильевич настоял на том, чтобы ему разрешили прослушать курсы, которые проходили на военной кафедре. Он прошёл все теоретические курсы, военную практику, даже выезжал в финскую войну с оборудованием для лечения обмороженных бойцов на фронте. После обучения попытался ещё раз пройти медицинскую комиссию, но неудачно — окулист подтвердил старую травму. Поэтому А.В. Ржанов, в отличие от своих сокурсников, не получил звания младшего лейтенанта, а только документ о том, что прослушал курс общей войсковой подготовки», — рассказал Александр Латышев.

Александр Латышев

Известие о начале войны застало А.В. Ржанова на производственной практике, которую он проходил на ленинградском заводе Севкабель.

«Первым делом Анатолий Васильевич пошел в военкомат, подал документы, но ему отказали, потому что брали строго с учетом прохождения медкомиссии. В своих воспоминаниях Анатолий Васильевич говорит, что с помощью знакомых хотел “по блату” пробиться на флот. Но, как он пишет: “на флоте был порядок”, подразумевавший прохождение медкомиссии. Тогда Анатолий Васильевич записался в добровольческую дивизию народного ополчения, куда брали без ограничений», — продолжил докладчик.

Так, А.В. Ржанов оказался на казарменном положении в одном из первых батальонов ополчения, которые тогда создавались в Ленинграде. Военная подготовка у ополченцев была низкая, поэтому Анатолий Васильевич быстро продвигался благодаря своим знаниям военного дела.

«Его назначили командиром отделения, ещё через неделю командиром взвода и рассматривалась возможность повысить до командира роты. Вот эта головокружительная карьера его и подвела, потому что солдат медицинскую комиссию не проходил, а офицер должен был пройти, и первый же врач — окулист, отчислил Анатолия Васильевича из состава батальона», — отметил директор ИФП СО РАН.

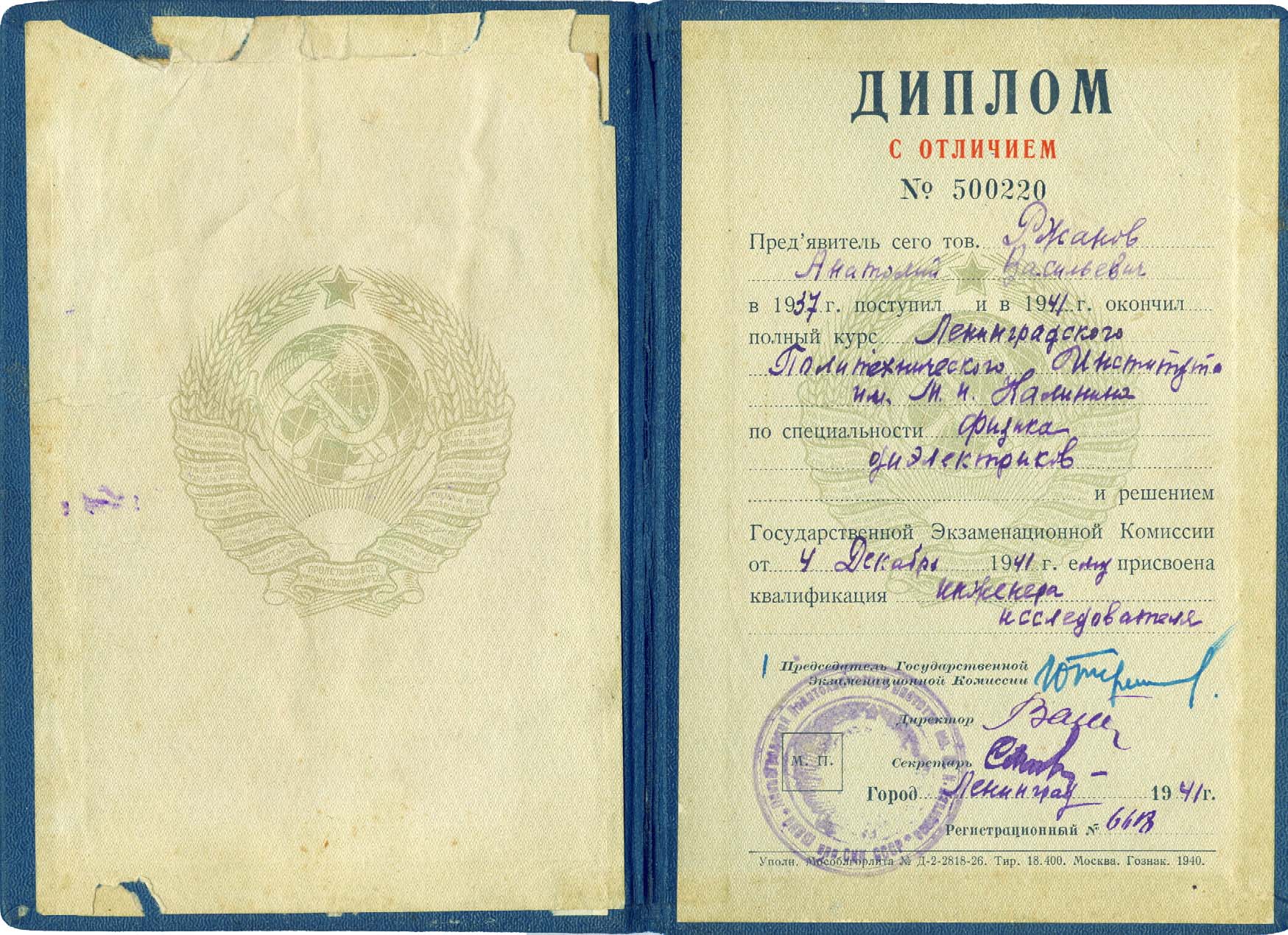

Анатолий Васильевич решил довести до конца дипломную работу и досрочно (времени было в обрез) подготовился. Он параллельно сдавал экзамены и заканчивал эксперименты, а на следующий день после окончания последнего эксперимента было отключено электричество в институте. «4 декабря 1941 года Анатолий Васильевич защищал дипломный проект. Вся комиссия сидела в холодном помещении (отопления уже не было), в верхней одежде. А дипломник, как он пишет сам: “из почтения к акции не очень мерз и в костюме, хотя сразу после завершения доклада немедленно надел пальто”. Документы — диплом с отличием получил в течение двух дней», — заметил А.В Латышев.

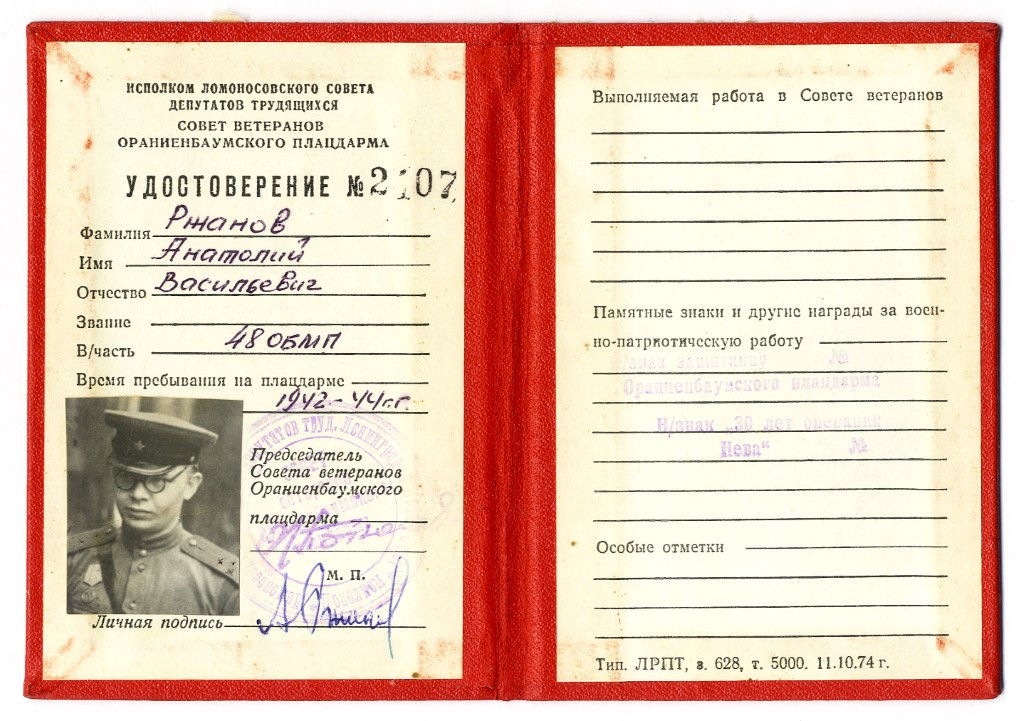

В начале 1942 года Анатолий Васильевич все-таки попал на фронт, он воевал на знаменитом Ораниенбаумском плацдарме, в составе бригады морской пехоты, командовал группой разведчиков.

«О службе разведки Анатолий Васильевич говорил скромно, — он пояснял, что в кино показывают геройские поступки разведчиков, но на самом деле это очень сложная и тяжёлая работа. Он подчеркивал, что разведка решала две специфические задачи. Одна из них состояла в выборе таких мест наблюдения, где можно было незаметно подобраться к огневой точке противника, захватить контрольного пленного и по возможности благополучно вернуться назад. Иногда приходилось много часов лежать в болоте, чтобы провести глазомерную или инструментальную съемку, совершать 10-20 километровые марш-броски по тем же болотам.

А вторая задача, наоборот, заключалась в том, чтобы незаметно обойти опорные пункты противника, сделать бросок в глубину, в тыл, выяснить, что там есть. Анатолий Васильевич отмечал, что в деле разведчика очень важны систематичность, наблюдательность и упорство. По всей видимости, эти качества, выработанные или усиленные на войне, пригодились А.В. Ржанову и в дальнейшей работе», — сказал А. Латышев.

Анатолий Васильевич неоднократно совершал дерзкие вылазки в тыл врага, в одной из боевых операций был тяжело ранен, в госпитале ему провели операцию, полностью удалив глаз, в 1943 году демобилизовали.

«Приехав в Москву для оформления документов и увидев объявление о приёме в аспирантуру Физического института Академии наук СССР, Анатолий Васильевич решил попробовать свои силы. В приемной комиссии были такие известные физики, как Григорий Самуилович Ландсберг, Бенцион Моисеевич Вул. А.В. Ржанов сдал экзамены и был принят в аспирантуру ФИАН», — пояснил Александр Латышев.

В конце 1943 года Анатолий Васильевич решил съездить в родную часть, которая тогда находилась в районе Нарвского плацдарма, и во время его пребывания на фронте началась операция, направленная на полный прорыв блокады Ленинграда. «Бригада понесла тяжёлые потери, особенно в офицерском составе, и Анатолию Васильевичу пришлось взять на себя командование своим бывшим отрядом разведчиков. Он попал под жесточайший миномётный огонь, был тяжело ранен, контужен и отправлен в госпиталь. За этот бой Анатолий Васильевич награждён Орденом Отечественной войны», — подчеркнул А. Латышев.

А.В. Ржанов с отцом и матерью на Лениградском фронте

После выхода из госпиталя, весной 1944-го, А.В. Ржанов сдавал свой первый кандидатский экзамен — по электродинамике. Принимали экзамен знаменитые советские физики — академики Леонид Исакович Мандельштам, Дмитрий Владимирович Скобельцын, член-корреспондент Игорь Евгеньевич Тамм.

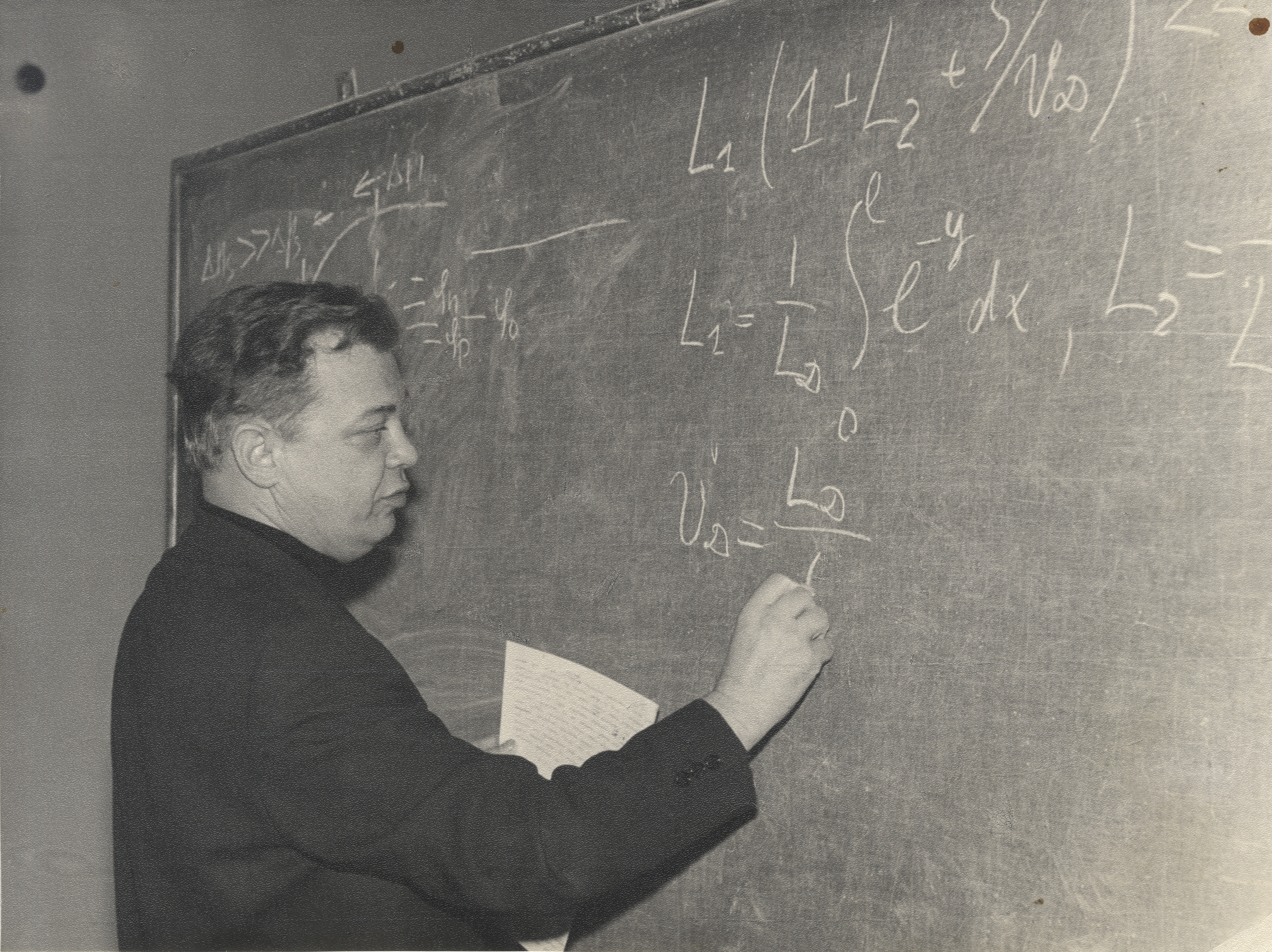

«Диссертацию Анатолий Васильевич защитил 22 июня 1948 года. После защиты по совету и прямому поручению директора ФИАН, президента Академии наук СССР академика Сергея Ивановича Вавилова, А.В. Ржанов переключился на исследования по новой теме — физике полупроводников. Цель была создать полупроводниковый германиевый транзистор. В то время электроника только зарождалась, и про транзисторы мало было известно. С тех пор начался так называемый полупроводниковый период научной жизни Анатолия Васильевича. Кроме того, во время работы в ФИАН, Анатолий Васильевич работал учёным секретарём комиссии по полупроводникам Академии Наук СССР и учёным секретарем Госкомитета по науке и технике СССР.

В лаборатории ФИАН были выращены первые в нашей стране слитки монокристаллического германия, а из них изготовлены первые диоды, а затем и транзисторы научной группой под руководством А.В. Ржанова. Об этом событии можно прочитать в статье В.М. Березанской в журнале “Вестник РАН”. В отличие от кремниевых транзисторов, в германиевых выше подвижность носителей зарядов, поэтому при тех же геометрических размерах германиевые транзисторы могут работать при более высоких частотах, выше скорости переключения. Во время работы с транзисторами Анатолий Васильевич вынес для себя очень важное заключение: “исследования поверхности полупроводников и процессов, происходящих на ней, очень важны и ими нужно заниматься всерьёз”», — добавил Александр Латышев.

В 1962 году по приглашению председателя Сибирского отделения Академии наук СССР академика Михаила Алексеевича Лаврентьева, А.В. Ржанов с группой сотрудников переезжает в Академгородок, где создает Институт физики твёрдого тела и полупроводниковой электроники. А через два года НИИ объединяется с Институтом радиоэлектроники, работавшим в Новосибирске уже давно, — так появился Институт физики полупроводников.

Здание административного корпуса ИФП СО РАН в 1970 году

«Анатолий Васильевич сформулировал основные направления развития института: исследование поверхности и границ раздела полупроводников, исследование и создание тонких полупроводниковых плёнок, физические основы полупроводниковых приборов. Три этих вектора остаются до сих пор ключевыми в работе института, и можно только удивляться, и восхищаться прозорливости академика Ржанова. Ведь в настоящее время все полупроводниковые приборы работают на основе тонкоплёночных структур, а свойства приборов определяются поверхностью и границей раздела», — акцентировал А. Латышев.

Первоочередной задачей института стало достижение мирового уровня работ в перечисленных областях. Речь шла об исследованиях в области физики низкоразмерных систем, сейчас их называют наноструктурами. В то же время А.В Ржанов позаботился и о притоке молодежи, создав и возглавив кафедру физики полупроводников в Новосибирском госуниверситете и взаимодействуя с профильной кафедрой в Новосибирском государственном техническом университете.

«Сегодня благодаря предвидению академика Ржанова и многолетней успешной работе всего коллектива, Институт физики полупроводников обладает наивысшей степенью компетенции в России и в мире в области атомной структуры, электронных свойств поверхности и границ раздела полупроводниковых наносистем.

Инновационные разработки ИФП СО РАН широко известны: это новые технологии, новые материалы, сенсорные системы, электронные компоненты нанофотоника, приборы на новых физических принципах, квантовая информатика и квантовые технологии, диагностика и сенсорика. Всё перечисленное сопровождается и фундаментальными знаниями, разработкой технологий и прототипами приборов. Мы активно работаем с предприятиями, среди них такие индустриальные гиганты, как ГК «Ростех», ГК «Роскосмос», ГК «Росатом», АФК «Система», холдинг «Швабе», холдинг «Росэлектроника» и другие крупные предприятия России», — подчеркнул директор ИФП СО РАН.

Ученый совет ИФП СО АН СССР, 1970 г. А.В. Ржанов — в центре, в первом ряду

Александр Латышев добавил, что Анатолий Васильевич Ржанов был очень добрым, отзывчивым человеком, без оглядки бросался на защиту своих друзей, сотрудников, попавших в беду, бескомпромиссно боролся с возникающими на сложном пути руководителя недобросовестностью, нечестностью, и другими жизненными неприятностями, проявляя при этом все качества отважного командира-разведчика, приобретённые им в боевых условиях на фронте: «Фронтовая закалка давала о себе знать. Анатолий Васильевич любил жизнь во всех её проявлениях. На катере объездил всё Обское водохранилище, исходил с ружьём окрестные леса, участвовал в дискуссиях не только по научным проблемам, но и по вопросам литературы, истории, живописи. Его можно с полным правом назвать одним из немногих всесторонне образованных людей нашего времени. Он очень любил свою семью и в последние годы жизни много времени посвящал внукам».

Пресс-служба ИФП СО РАН

К юбилею победы в Великой Отечественной войне также вышла статья про

А.В. Ржанова «Не как в кино» в газете РАН «Поиск», видеосюжеты на телеканале ОТС,

в группе студенческого медиацентра НГУ