ИСТОРИЯ

Лаборатория высокочастотных процессов в полупроводниках (лаб. № 7) была создана д.ф.-м.н. П.А. Бородовским в 1964 году на базе лаборатории электроники СВЧ бывшего ИРЭ СО АН СССР. Возникновение и деятельность лаборатории академического института всегда связаны с историей развития определённого направления в той или иной отрасли науки и техники. Пятьдесят лет назад в физике полупроводников уже достаточно ясно сформировалось направление, которое можно назвать как «физика полупроводников с горячими электронами».

В лаборатории интенсивно исследовались неустойчивости тока в полупроводниковых структурах, эффект Ганна и явление междолинного переноса. Отметим, что преобладали прикладные исследования и разработки по различным хоздоговорам, в том числе и по закрытой тематике. Исследования диодов Ганна и СВЧ устройств на их основе проводились в тесном сотрудничестве с НИИПП г. Томска.

В определённый период эта тематика стала главной для созданного в 1972 г. отдела (зав. отделом д.ф.-м.н., проф. Александр Филиппович Кравченко). Было проведено два Всесоюзных симпозиума по эффекту Ганна 1973, 1982 гг., где было представлено много докладов от сотрудников лаборатории отдела.

В начале 80-х годов остро обозначилась проблема контроля качества исходных структур для интегральных схем и СВЧ полевых транзисторов. В это время в стране практически не удавалось изготовить арсенид галлиевые малошумящие СВЧ транзисторы и транзисторы с высокой электронной подвижностью (HEMT). В результате исследований, проведённых группой В.Я. Принца, состоящей из В.А. Самойлова и С.Н. Речкунова, удалось выяснить причину брака (более 80% процентов структур, поступавших на предприятия, изготавливавшие транзисторы, содержало проводящие буферные слои p- или n-типа или проводящие прослойки на границе подложка-буферный слой; наличие проводимости буферных слоев приводило к паразитному шунтированию двумерного электронного газа в полевом транзисторе, а также активировало паразитную работу областей обеднения). Были разработаны оригинальные методы и приборы неразрушающего контроля исходных структур. Опытные образцы этих приборов по хоздоговорам были поставлены в ряд отраслевых НИИ. Некоторые из установок проработали более 15 лет (например, НИИ «Сатурн» г.Киев, НИПП, г. Томск).

В 80-х годах П.А. Бородовским, А.Ф. Булдыгиным, Д.Г. Тарло был разработан малогабаритный прибор, предназначенный для измерения времени жизни неравновесных носителей заряда (ННЗ) в n- n+ структурах арсенида индия. Впервые была продемонстрирована возможность измерения тонких n- слоёв на проводящих подложках, что обеспечивались за счёт применения оригинального волноводного устройства. Модернизированная установка и сейчас используется в лаб. № 15 для измерения времени жизни ННЗ в КРТ-структурах при их охлаждении жидким азотом. Насколько нам известно, это единственная в мире установка, которая позволяет измерять время жизни ННЗ ~10-15 нс при комнатной температуре в плёнках КРТ. Упрощённая установка используется для измерения времени жизни носителей заряда в кремнии.

Лаборатория интенсивно вела хоздоговорные работы и с 1986 по 1991 гг. выполнила хоздоговоров на 1 млн 150 тыс. руб. По тем временам это были достаточно большие деньги в дополнение к бюджетному финансированию. Появилась возможность оснастить лабораторию измерительными приборами в области СВЧ.

Заметный след в истории лаборатории оставил профессор, д.ф.-м.н. Эрнст Михайлович Скок. Так, в период «перестройки» и проникновения рыночных отношений в науку он организовал научно-техническую фирму «Селинел», цель которой - научное посредничество при развитии работ так называемой силовой интеллектуальной электроники для применений в различных областях науки и техники.

Первые месяцы 1991 года были тяжёлыми для лаборатории. Существовал большой минус в финансовой деятельности, стоял вопрос о дальнейшем существовании лаборатории. Именно в это время заведующим лабораторией был выбран В.Я. Принц. Минус удалось погасить за счёт грантов РФФИ, которые были выделены на изготовление и исследование наноструктур. С этих пор главной темой лаборатории стала физика и технология наноструктур.

Наша стратегия в нанотехнологии - максимально следовать природе. Природа в области наноструктуирования существенно опередила человечество. Она строит свои объекты из отдельных прецизионных молекул и атомов, используя процессы самоформирования и самоорганизации. Очевидно, что рано или поздно человечество тоже научится изготовлять прецизионные нанообъекты предельно малых, молекулярных и атомных, размеров и собирать из них сложные архитектурные конструкции.

В конце 1990 года В.Я. Принц присутствовал на конференции, посвящённой материалам в оптоэлектронике (г.Аахен). Его тогда заинтересовал доклад, сделанный технологом из Японии об отсоединении от подложки GaAs плёнок толщиной 0,6 мкм. Отсоединённая пленка была достаточно прозрачна. В то время он не представлял себе, что через 7 лет мы сможем отсоединять от подложки плёнки в 1000 раз меньшей толщины (в 2 монослоя), более того, сумеем найти свой путь в создании самых разнообразных наноструктур. Вернувшись в Новосибирск, он столкнулся с тем, что в лаборатории эта деятельность никому не была интересна, и только спустя 2 года стажёр В.А.Селезнев согласился работать по этой теме. Была заказана структура, и работа началась. Тонкие плёнки толщиной 0,2 мкм удалось отсоединить и разрезать с помощью ультратонкой – 2 нм – хрупкой трещины (что было удивительно), а затем и использовать такую структуру для наблюдения процесса туннелирования электронов между берегами трещины. Для управления туннельным зазором были использованы механические напряжения в гетеропленках InGaAs/GaAs. Неожиданным эффектом было то, что пленка не только отсоединилась от подложки, но и свернулась в трубку. Как оказалось диаметр такой трубки можно строго контролировать в процессе молекулярной эпитаксии гетеропленки.

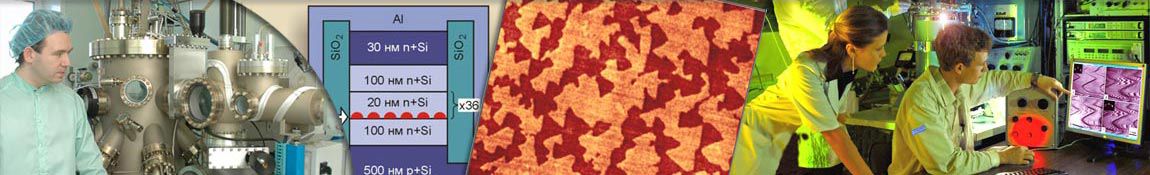

В лаборатории было предложено и реализовано оригинальное направление в изготовлении прецезионных трехмерных наноструктур. Создан новый класс тонкоплёночных полупроводниковых наноструктур: нанотрубок (D до 2 нм), колец, спиралей, открытых и закрытых оболочек, гофрированных квантовых систем (с периодом до 3 нм) и т.д. Данные наноструктуры перспективны для создания приборов наномеханики и наноэлектроники. Важно отметить, что наша технология стыкуется с хорошо развитой технологией интегральных схем. По существу, мы имеем дело с молекулярной технологией. Она масштабируется в область молекулярных и атомных размеров. Например, трубки с минимальными диаметрами формируются из плёнок толщиной 2-3 молекулярных слоя. Наш приоритет в этом направлении признан в мире. В настоящее время интенсивные работы в данном направлении ведутся в Японии, Германии, Швейцарии и США. У нас же работы сдерживаются отсутствием в лаборатории соответствующего технологического оборудования, хотя определённые усилия в приобретении оборудования предпринимаются.

Значительный вклад в развитие нанотехнологии сделали способные и талантливые молодые сотрудники лаборатории, часть из которых защитили кандидатские диссертации: В.А. Селезнев, А.Б. Воробьёв, С.В. Голод, Ю.С. Юкечева, А.В. Чеховский, С.Н. Речкунов. В настоящее время практически подготовлены к защите диссертации у Е.В. Наумовой, А.В. Принца, Н.А. Небогатиковой, С.В. Мутилина, В.А. Сейфи.

Анализируя работу лаборатории за последние 10 лет, можно выделить следующие важные события и результаты:

Во-первых, проводимые исследования и разработки технологии начали приобретать практическую направленность. От наноструктур к наноматериалам и приборам.

Во-вторых, довольно успешно лаборатория участвовала в трёх международных проектах. (NEDO (2001-2005) (Япония-Германия-Россия), SCOPE (2001-2004, 2005-2008) (Швейцария-Россия). Благодаря этим проектам практически вся молодёжь лаборатории имела возможность работать в Японии (NTT) и Швейцарии (Институт Пауля Шеррера) на современном технологическом оборудовании (А.Б. Воробьёв, В.А. Селезнев, С.В. Голод, А.В. Принц, Ю.С. Юкечева) (было опубликовано 9 статей, индекс цитирования которых от 60 до 120).

В-третьих, в лаборатории появились две современные нанотехнологические установки мирового уровня. ИФП приобрёл установку импринт-нанолитографии фирмы Obducat. На запуск установки, создание чистой комнаты класса 10 и разработку новых технологий были затрачены огромные усилия сотрудников лаборатории. Главными участниками этого процесса являлись В.А. Селезнев и С.В. Голод. Уникальная установка по выращиванию графена создавалась частями в течение почти 5 лет. (Основными разработчиками являются С.В. Голод и А.А. Пахневич.) В настоящее время эта установка, по-видимому, по функциональным возможностям, превосходит большинство зарубежных установок.

В-четвертых, в лаборатории сформировались четыре новые группы. Группа квантового транспорта на изогнутых поверхностях, руководитель группы А.Б. Воробьёв. Группа технологий, формирования и исследования графеновых наноструктур и приборов, руководитель И.В. Антонова. Группа наноплазмоники и численного моделирования, руководитель группы С.Н. Речкунов. Группа метаматериалов, руководитель В.Я. Принц.

Отличительной особенностью лаборатории является большое количество молодых сотрудников, аспирантов, студентов.

Верхний ряд: инженер И.А. Корнеев, аспирант А.Е. Гайдук, студент А.И. Иванов, вед. инж. В.А. Сейфи, аспирант М.А. Сергеев, н.с. к.ф.-м.н. А.А. Пахневич, м.н.с. С.В. Мутилин, инженер А.И. Комонов, с.н.с. к.ф.-м.н. С.В. Голод.

Средний ряд: н.с. к.ф.-м.н. А.А. Бочаров, м.н.с. А.В. Принц, с.н.с. к.ф.-м.н. С.Н. Речкунов, вед. инж. к.ф.-м.н. А.Ф. Булдыгин, с.н.с. к.ф.-м.н. В.А. Селезнев, аспирант А.В. Чесницкий, аспирант Д.Б. Султанов, аспирант И.А. Котин, студент Е.А. Якимчук.

Нижний ряд: вед. инж. Е.В. Наумова, вед. инж.-техн. Р.А. Соотс, в.н.с. д.ф.-м.н. И.В. Антонова, зав.лаб. д.ф.-м.н. профессор В.Я. Принц, ст. инж. А.В. Качинская, студентка Н.Н. Курусь, м.н.с. Н.А. Небогатикова.

В лаборатории за последние 10 лет получены следующие результаты мирового уровня:

разработаны методы формирования прецизионных трехмерных микро- и наноструктур, на основе которых в России и технологически развитых странах создан целый ряд новых наноматериалов и приборов: от трубчатых лазеров до нанороботов;

разработаны и созданы уникальные метаматериалы и системы: магнитные, механические, электромагнитные, в том числе киральные, с отрицательным коэффициентом преломления, предназначенные для сверхбыстрого управления поляризацией терагерцового излучения;

разработаны и созданы мощные электростатические наномоторы, сенсоры-анемометры, графеновые полевые эмиттеры, атомно-острые наноинструменты для биологии и медицины;

разработаны методы импринт-нанолитографии и способы переноса металлических структур на полимерные подложки. Созданы наноструктурированные материалы: сухие сухие адгезивы (геккон-адгезивы) и трёхмерные матриксы для регенеративной медицины;

открыты неожиданные эффекты и явления, при которых физические величины изменяются в миллионы раз: а) переходы полуметалл-диэлектрик мультиграфена, б) гигантская асимметрия магнитосопротивления в цилиндрических оболочках с двумерным электронным газом;

разработаны оригинальные приборы неразрушающей СВЧ диагностики, решившие проблему контроля качества эпитаксиальных полупроводниковых структур.

Кратко остановимся на нескольких направлениях работ.

Создание и исследование новых метаматериалов в лаборатории началось с простейшей идеи - использовать в качестве электромагнитных резонаторов микро- и наноспирали, которые до сих пор могут быть сформированы только нашей 3D технологией. Значительный вклад в данное направление сделала Е.В. Наумова. Наши доклады на представительных конференциях по метематериалом вызывали огромный интерес, а на конференции в Австрии (2009) доклад был отнесён к прорывным. К настоящему времени выполненные А.А. Бочаровым и В.А. Сейфи численные моделирования электромагнитных процессов в наших метаматериалах позволили объяснить необычные свойства и параметры созданных метаматериалов.

Прогресс в физике полупроводников тесно связан с развитием технологий. Не стала исключением и технология создания микро- и нанооболочек на основе напряжённых гетероплёнок. Возможность сворачивать плёнки с квантовыми ямами позволила приступить к решению интереснейшей задачи – экспериментальному исследованию магнитотранспорта двумерного электронного газа (ДЭГ) на цилиндрической поверхности. Первые работы в этом направлении были выполнены н.с. А.Б. Воробьёвым и его студентами Ю.С. Юкечевой и А.С. Майоровым (позднее работавшим в Англии в группе нобелевских лауреатов Гейма и Новосёлова). Дальнейшая разработка этой темы была связана опять-таки с технологическими достижениями – увеличением подвижности ДЭГ в стенках микротрубок и развитием метода их сворачивания. В ходе совместных экспериментов в 2005 г. в Институте им. Пауля Друде (Берлин) было экспериментально обнаружено явление гигантской асимметрии магнитосопротивления в высокоподвижном ДЭГ на цилиндрической поверхности, а также наблюдался его баллистический транспорт. В 2007 г. аспирантка Ю.С. Юкечева, проводя измерения в лаборатории сильных магнитных полей в Гренобле, впервые наблюдала дробный квантовый эффект Холла в микротрубках с ДЭГ. Кроме плёнок на основе GaAs, для экспериментов по магнитотранспорту ДЭГ в микрооболочках используются гетероструктуры на основе InAs и КРТ (м.н.с. С.В. Мутилин). В настоящее время проводятся исследования СВЧ отклика ДЭГ на цилиндрической поверхности (аспирант Д.Б. Султанов).

Следует остановиться на тематике, связанной с графеном. Желание заняться пленками толщиной в 1 атом появилось в 2000 году после отсоединения нами рекордно тонкой полупроводниковой плёнки толщиной в 1 молекулу InAs (5,4 А) (задолго до того как этой проблемой занялись нобелевские лауреаты А.К. Гейм и К.С. Новоселов).

Первое финансирование по графеновой тематике было получено в 2008 г. (проект ФЦП, руководитель В.Я. Принц). Наши работы были направлены на получение графена механическими методами и методом CVD, а также на использование графена и мультиграфена для сенсоров газов, холодных эмиттеров и на формирование трёхмерных наноструктур. После окончания проекта ФЦП, постепенно сложилась группа, для которой эта тематика стала основной. Этой группой руководит в.н.с. д.ф.-м.н. Антонова И.В., ударной силой группы являются м.н.с. аспирант Небогатикова Н.А., аспирант Котин И.А.., вед. инж. Соотс Р.А. Участниками работ являются также с.н.с. к.ф.-м.н. Голод С.В., а также с.н.с. к.ф.-м.н. Селезнев В.А. и инженер Комонов А.И. В проводимых исследованиях постепенно сложилось своё направление работ, связанное с созданием новых материалов на основе графена с широким спектром свойств путём химической функционализации и созданием из этих материалов гетероструктур. Нужно отметить, что в быстро развивающейся области, связанной с графеном, где работают тысячи исследователей во всём мире, достаточно сложно найти свою нишу и получить новые результаты. Но нам это удалось.

Был выполнен ряд приоритетных работ по созданию и исследованию функционализированного графена (фторографена, гидрированного графена и др.). Показана возможность создавать на основе функционализированного графена и мультиграфена новых материалов, перспективных для электронных приложений благодаря сочетанию в них высокой проводимости, подвижности носителей и возможности модулировать проводимость таких слоёв напряжением на затворе в транзисторных структурах. Получен патент на метод создания фторографена с варьируемой степенью функционализации и патент по электрической пассивации поверхностей органическими монослоями, что важно для приборных структур на основе тонких плёнок. Созданы подложки для графена, обеспечивающие высокую подвижность носителей, и разработан метод получения функциональных блоков. Предложен способ формирования массивов квантовых точек графена, встроенных в изолирующую матрицу фторографена. В настоящее время это единственный известный способ получения таких массивов квантовых точек. Исследование свойств новых функционализированных материалов показали интересные и даже уникальные их свойства.

Тематика развивается довольно быстро. Так Н.А. Небогатикова за 3 года получила результаты, достаточные для написания кандидатской диссертации (6 статей в высокорейтинговых журналах и 1 патент по теме гетероструктур графен/фторографен).

Аспирант И.А. Котин начал работу в лаборатории студентом третьего курса НГТУ и к окончанию технического университета в 2012 г. он уже имел публикации в журналах. К окончанию второго года аспирантуры он уже имеет хороший задел для написания диссертации (5 статей), а также успешный опыт представления устных докладов на престижных международных конференциях, например, на «Graphen week-2013» в Германии.

За пять лет работы по тематике, связанной с графеном, были успешно выполнены проекты, получены патенты, опубликовано 15 статей, написаны две главы в зарубежные книги, представлен ряд докладов на международных и отечественных конференциях.

Нужно отметить тесное сотрудничество нашей лаборатории с лабораторией «Графеновые нанотехнологии» Северо-Восточного федерального университета (СВФУ г. Якутск), которую возглавляет к.ф.-м.н. Смагулова С.А. Лаборатория входит в центр коллективного пользования и обладает в настоящее время большим количеством технологического и исследовательского оборудования. Так сложилось, что формирование этой лаборатории совпало по времени с нашим увлечением графеном и это определило тематику новой создаваемой лаборатории в Якутске. Лаборатория «Графеновые нанотехнологии» занимается созданием суспензий на основе графена и оксида графена, использованием этих суспензий в различных композитах, для создания графеновой бумаги, биологических сенсоров, для антибактерицидных материалов и других приложений. Большие перспективы имеет совместная работа по созданию суспензий фторографена и тонких диэлектрических плёнок из этой суспензии. Успешно работает совместный (ИФП-СВФУ) Научно-образовательный центр (научные руководители В.Я. Принц и И.В. Антонова).

![[Центр коллективного пользования]](/img/logo-ckp.gif)

![[Контакты]](/img/contacts.gif)

![[Служба webmail]](/img/webmail_new.gif)

![[Библиотека]](/img/lib_new.jpg)

![[Закупки]](/img/gos.gif)